ボソン星というものを知っていますか?ブラックホールとともに一般相対性理論から予想されている未発見の奇妙な星です。

天文学界の大きな偉業として昨年、ブラックホールのシャドーが撮影されました。

それにより、科学的なブレイクスルーがもたらされ、新たな探求がはじまりました。

その探求される新たな問いというのが、撮影されたM87*がブラックホールであることをどうして知ることができるのかというものです。

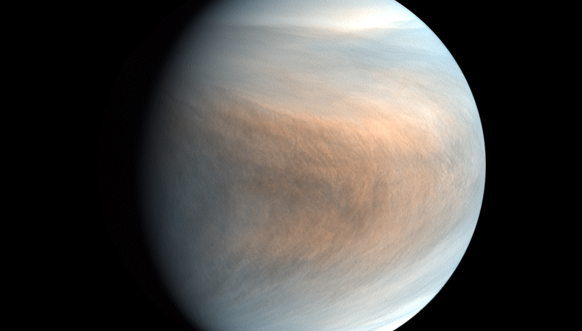

ブラックホールとして撮影されたM87*は、見た目には私達が予測していたブラックホールと同じものでした。

しかし、それが本当にブラックホール以外のものではないのか、知ることは重要です。

ボソン星は、ブラックホールとともに一般相対性理論から存在が予想されているエキゾチックな星です。

ブラックホール同様、質量が太陽の何百万倍にもなりえ、コンパクトにまとまります。

このように、ブラックホールとの共通性があることから、銀河の核の中には、実際には超大質量ブラックホールではなくボソン星を中心に持つものもあると考えている研究者もいます。

そこで、天体物理学者のヘクターオリバー教授が率いるチームは、ボソン星があるとして、地球から望遠鏡で見た際にブラックホールとどのような違いがあるのかをシミュレーションを使って研究しました。

研究は、「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」で発表されています。

ボソン星は奇妙な性質を持つ、理論上の天体です。

物質の塊という点を除けば、通常の星とは全く異なります。

通常の星は、フェルミ粒子と呼ばれる粒子でできた物質でできています。

標準模型 左がフェルミ粒子、右がボース粒子

credit: WikiPedia

フェルミ粒子とは、陽子や電子、中性子などおなじみの物質の材料となる粒子です。

ボソン星はフェルミ粒子でできた通常の物質からではなく、ボース粒子からできています。

ボース粒子には光子やグルーオン、そして有名なヒッグス粒子などがあり、フェルミ粒子が従っている物理法則とは違う法則で動いています。

フェルミ粒子はパウリの排他原理と呼ばれる法則に従い、2つ以上の粒子が同じ量子状態を持つことができません。

しかし、ボース粒子は重ね合わせ状態をとることができ、まるでひとつの粒子であるかのように、集合体が振る舞うことができます。

有名なのが、ボース=アインシュタイン凝縮で、研究室内で量子の奇妙な振る舞いを観察できる方法として知られています。

ボソン星の場合、粒子はある一点のスペースに凝集するため、ある特定の値によって記述できることになります。

ボース粒子が正しく並んでいれば、スカラー場は比較的安定した並びに落ち込むことになるのです。

しかし、これはまだ理論上のものであり、実際にそういったものを見た人はいません。

質量を持ったボース粒子が必要になる上、超大質量ブラックホール級のボソン星など、言わずもがなです。

しかし、もしボソン星が見つかったとすれば、ボース粒子を効果的に研究できるようになるかもしれません。

ボソン星は核融合を起こさず、何も放射せずに、ただ宇宙に漂うだけです。

ブラックホールとの違いは、透明であり、光も逃げ出すことができ、事象の地平線も無いということです。

ただ、重力によって光は若干曲がるようです。

ボソン星の中には、ブラックホールの降着円盤のように、プラズマのリングで囲まれるものもあります。

その見た目は、ブラックホールによく似ています。

そこで、プラズマのリングの力学をシミュレーションすることで見た目がどの様になるのかを調べたのです。

ETHで撮影された場合のシミュレーション画像 左から: 回っていないブラックホール、回っているブラックホール、ボソン星

credit: Oliveres et al

その結果、同じ大きさのボソン星とブラックホールでは、そのシャドーにおいて、ボソン星のほうが小さくなることがわかりました。

そのため、M87*がボソン星である可能性はなくなりました。

ボソン星であるにはシャドーが大きすぎたのです。

今後もイベントホライズン望遠鏡でブラックホールを撮影した際に、同様の解析で、それが本当にブラックホールであるのかを判定できるようになるでしょう。

また、実際にボソン星を発見する可能性も出てきたことになります。

もし、ボソン星がみつかれば、宇宙の謎を解く新しい鍵が見つかることになりますね。

参考記事: Science Alert

コメント